陆上丝绸之路以长安(现西安)为起点,一路西去,沿着塔克拉玛干大沙漠北部边缘穿行向前连接中亚、欧洲,促进了东西方的文化交流。想要穿行于穷荒绝漠鸟不飞的地方,只能凭借号称沙漠之舟的骆驼,但有一种植物依然可以在沙漠里生而千年,它就是——胡杨。

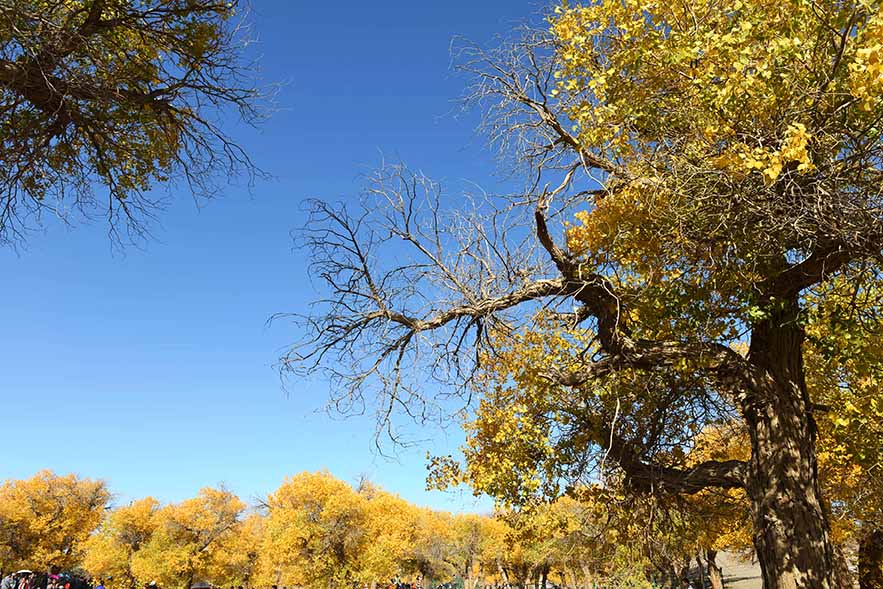

胡杨是高大乔木,高10-15米,树皮淡灰褐色;叶形多变化,卵圆形、卵圆状披针形、三角伏卵圆形或肾形;叶柄微扁,约与叶片等长。雄花序细圆柱形,长2-3厘米;雌花序长约2.5厘米,花期5月,果期7-8月。当树龄开始老化时,它会逐渐自行断脱树顶的枝杈和树干,最后降低到三、四米高,依然枝繁叶茂,直到老死枯干,仍旧站立不倒。胡杨产自内蒙古西部、甘肃、青海、新疆,沿丝绸之路分布于阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等地,是干旱大陆性气候条件下的树种。喜光、抗热、抗大气干旱、抗盐碱、抗风沙。在水分好的条件下,寿命可达百年左右,为绿化西北干旱盐碱地带的优良树种。

中国的胡杨林,主要分布在新疆,即北纬37度-47度之间的广大地区。多生于盆地、河谷和平原,在准噶尔盆地为250-600米,在伊犁河谷为600-750米,在天山南坡上限为1800米,在塔什库尔千和昆仑山上限为2300-2400米,塔里木河岸最常见。

传说“胡杨体内贮有很多水,能像人一样流泪”,这是怎么回事?

原来塔克拉玛干大沙漠多为盐碱地,其含盐碱量高达百分之五十以上的地下水,通常埋藏在十至二十米的地层里。在这种极其劣势的环境里,不说植物很难生存,就连动物也很少见。为了减少盐碱的侵蚀,胡杨在长期与沙漠进行顽强的斗争中,练就了一身“绝活”:在树根囫囵吞枣、饥不择食的将大量盐碱水“吞肚”之后,树叶和枝干则密切配合,联合行动,层层过滤,最后通过自身调解功能的分解,排出体外。当体内盐碱积累过多时,生物碱就会顺着树干的节疤和裂口往下“嘀哒”,形成像雪一样洁白或者淡黄色的苏打结晶(碳酸钠),也就是人们常说的“胡杨泪”。

那么,胡杨这种“生物碱”及其树木,又有着什么用途呢?

就其碱而言,一是可以食用,二是可以制造肥皂,三是可以作为脱胶制革的上品原料,真可谓“一棵胡杨树,就是一座加工厂”。胡杨能“闻到水、嗅到水,跟着水走”,沙漠河流流向哪里,它就跟随到哪里。然而,由于受种种自然条件的影响,沙漠河流的变迁却相当频繁。于是,胡杨便使出浑身解数,在浩瀚的沙漠里到处留下了它“到此一游”的身影和足迹。有关专家断言,凡在沙漠中看到成活或干枯的胡杨,就能判定地表或地下曾经有水流过。只要跟踪胡杨,就能找到人类防风固沙的“秘方”。

胡杨是荒漠地区特有的珍贵森林资源,有很强的生命力,号称“活千年不死,死后千年不倒,倒后千年不朽”。千百年来,它在荒漠中创造了适宜的绿洲气候,傲然挺立绽放着永恒的魅力和光芒,毅然守护在边关大漠,守望着风沙,守护着丝绸之路上千百万的生命。