历史的进程来到了新近纪(距今2300—160万年)。这一时期,各大洲的版图已经形成了今天的格局,生物界的总面貌也与现代更为接近。哺乳动物和鸟类仍然是占主导地位的陆生脊椎动物,并发展出多种形式来适应不同环境。

因为较冷的气候,许多热带植物物种被落叶森林和草地取代。草地也因此多样化,地球上出现了大草原、热带草原和稀树干草原。地貌环境的改变,再一次推进了生物进化的历程,绵延起伏的草原为新的物种提供了良好的栖息环境,大大地促进食草哺乳动物的进化。我们所熟悉的动物——马、牛、羊和象的老祖先们此时也享受着鲜美的嫩草,而它们的旁支却永远定格在了那个时代,在自然竞争中被淘汰了。

三趾马

相比现代只有一趾的马,三趾马有三个趾头,它的牙冠较高,这是草本植物为食的动物的典型特征。它不是现代马的祖先,却和现代马的祖先真马有共同的祖先(始祖马)。三趾马在演化过程中落败主要源于其令人堪忧的奔跑速度,因为只有更快的奔跑能力和更持久的站立时间才能在开阔的草原地带占据优势地位。

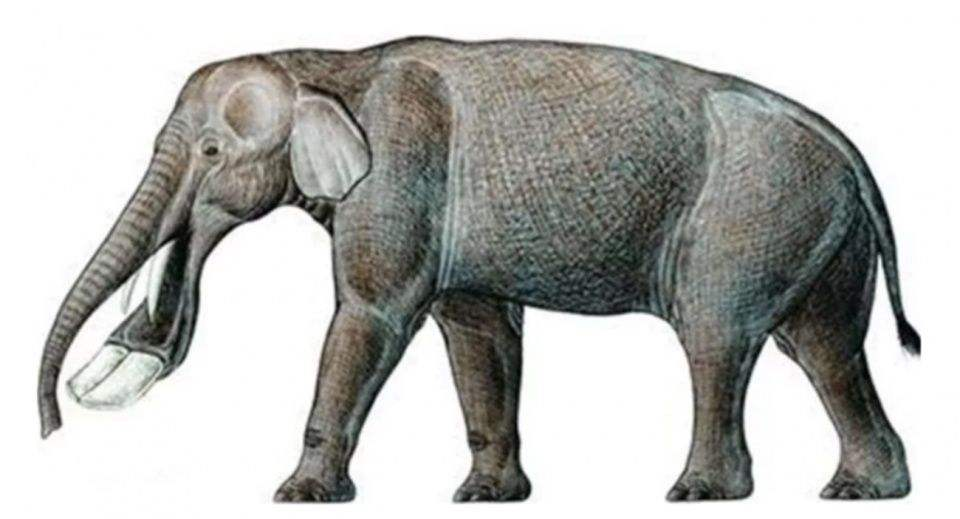

铲齿象

铲齿象是属于嵌齿象科的一种象类。生活在距今1000多万年前中新世。

它们的下颌极度拉长,其前端并排长着一对扁平的下门齿,形状恰似一个大铲子,故得名铲齿象。铲齿象生活在河湖边,用铲齿切断并铲起浅水中的植物,再靠长鼻子帮助把食物推入嘴中。铲齿象当时广泛分布于欧亚非等各个大陆,数量众多,直到400万年前的上新世才全部灭绝。世界上第一具完整的铲齿象化石发现于中国宁夏的中新世地层中。

铲齿象虽然长得都比较相似,但那把铲子的样子却不一样。古生物学家根据它们铲子形状的不同,把它们分成了铲齿象,锯铲齿象和板齿象。

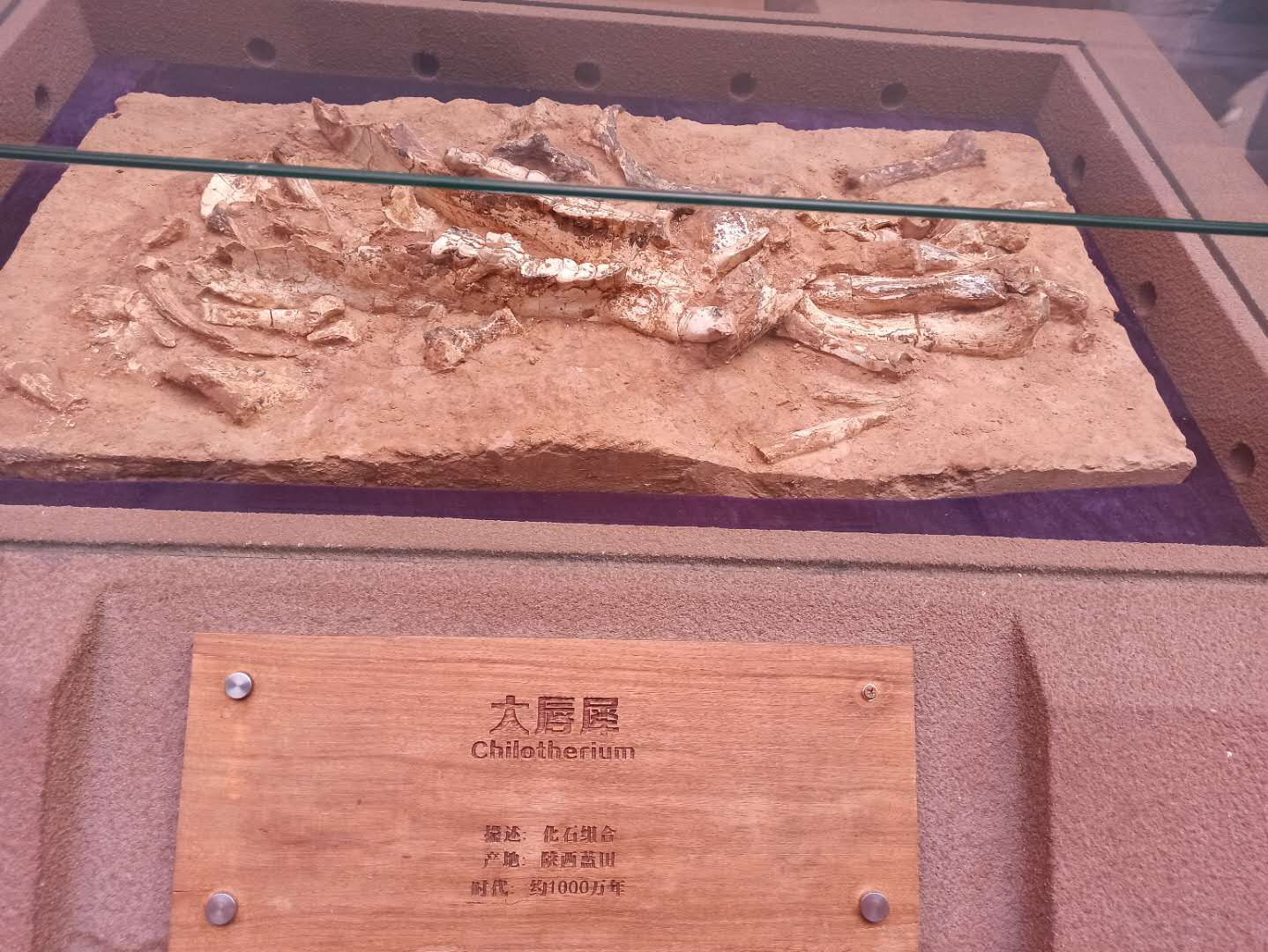

大唇犀

是犀牛的原始类群,草食性动物,下唇比上唇大,下颌骨粗壮成铲子状。大唇犀宽大的下巴内同样拥有两颗向外上方生长,形成獠牙状的巨大下门齿,随着长出一块的下巴而露出嘴巴,较高的齿冠意味着它们可以磨碎干硬的草叶,因此可以在远离水边的地方生活。

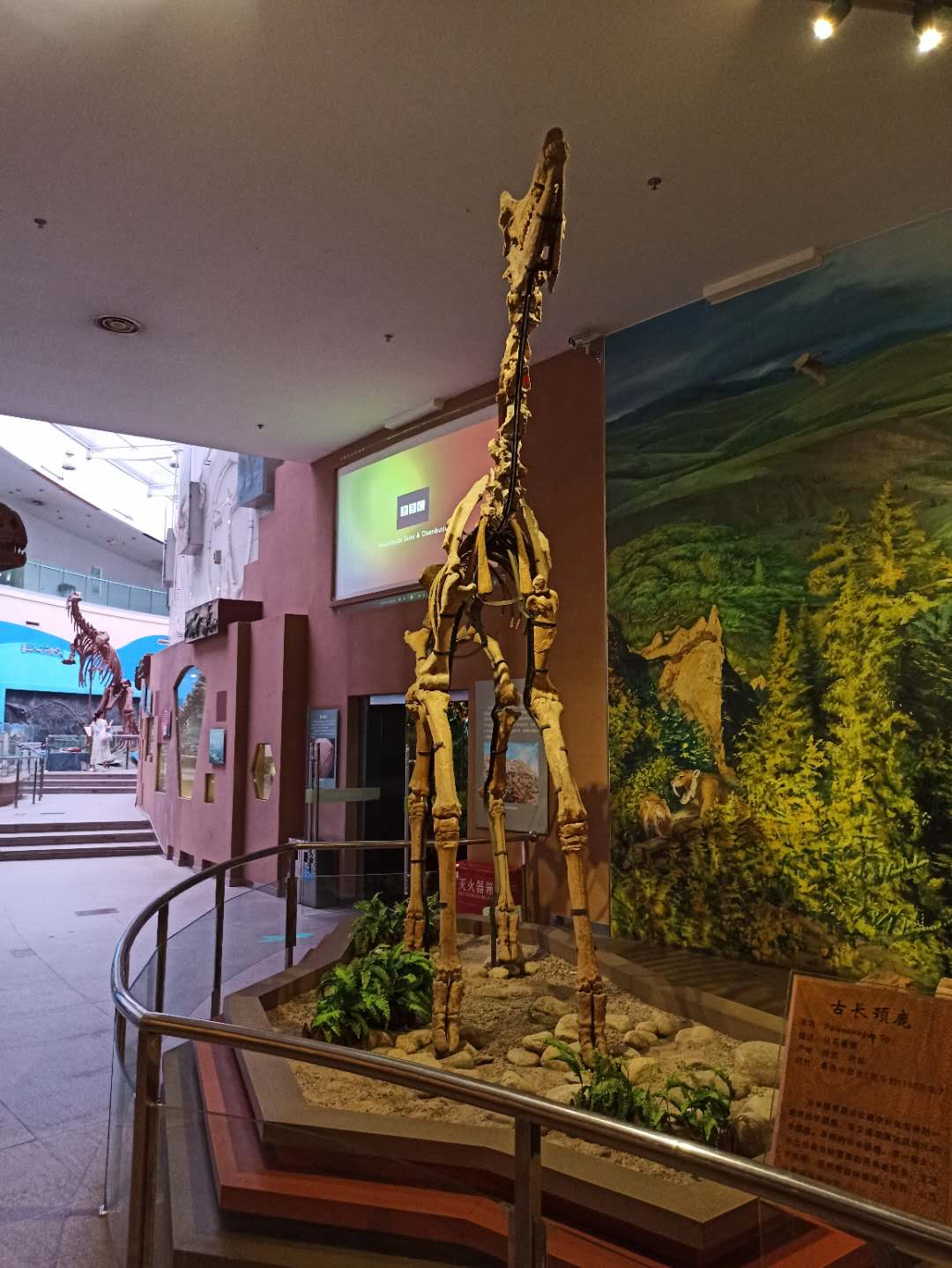

古长颈鹿

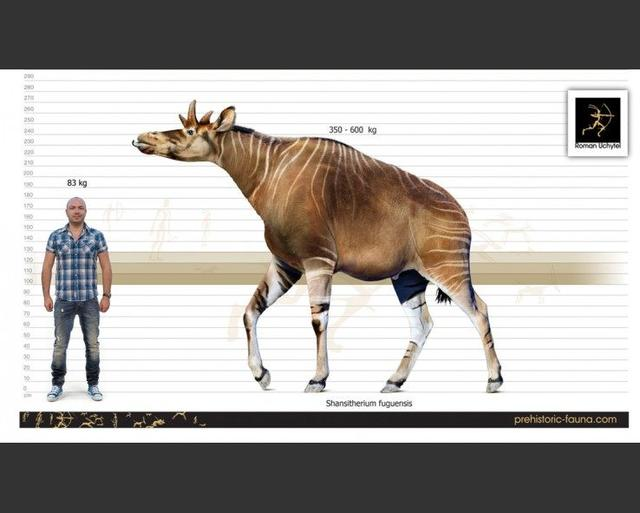

非常大型及原始的长颈鹿,生存于中新世。古长颈鹿的脖子比一般动物长,能够帮助它们更好地获得食物,长颈鹿需要够到树上的叶子,而个子越高的长颈鹿,能吃到的东西也就越多,于是它们开始伸长脖子纵向发展。还有的理论认为长颈鹿的脖子是因为雄性之间争夺配偶的行为造成的,脖子长的不但可以吸引雌性,还能打败同性,它们用脖子互相撞击,有时候甚至能把对方的脊椎给撞碎。

2012-2014年,我馆研究人员根据三个孩子提供的线索,在陕西蓝田汤峪河发现了晚中新世早期哺乳动物化石。这次发现获得了大量三趾马、犀牛和羚羊等的珍贵的古脊椎动物化石,对探究那一时期的古哺乳动物和当时自然环境提供了新的化石证据。

新近纪末期,地球的大部分地区都处于湿润的气候条件下,此后,随着一块儿巨大的冰盖在北极形成,全球温度明显下降。第四纪冰期改变了全球气候带的分布,大量喜暖性动植物种灭绝,下一期,请随我们一起走进“冰河世纪”!