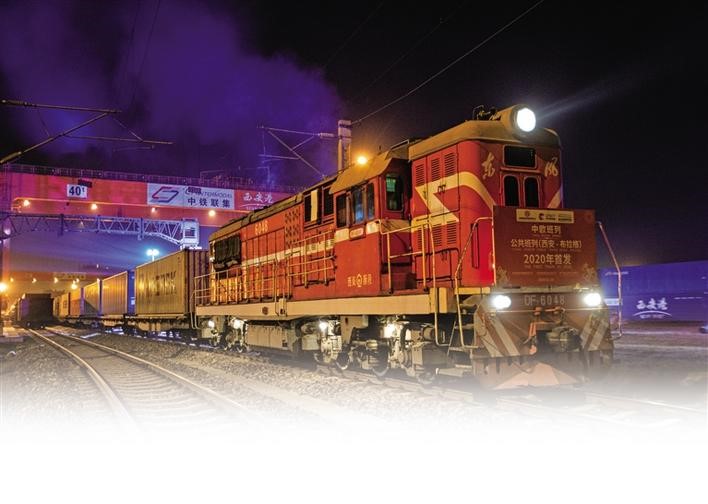

穿越两千多年,张骞出使西域的驼铃声还在陕西回响时,国际班列“长安号”的一声长笛,满载着中国特色货物使出西安,一路向西直奔欧洲。这是自2013年秋,中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议,让绵亘万里、延续千年的“一带一路”走出历史,走下蓝图,走进我们日新月异的今天。陕西作为“一带一路”的枢纽再一次迎来了历史机遇,作为一带一路重要的陆路中线运输通道,陕西依托丝绸之路起点,把旅游品牌放在突出位置,精心规划出了丝绸之路起点风情体验旅游走廊、大秦岭人文生态旅游度假圈等四大旅游高地,全力打造国际文化旅游中心。

从古丝绸之路到“一带一路”,陕西是开放的,以流动促开放,引进来,走出去,充分发挥“一带一路”枢纽作用。作为丝路起点和“一带一路”线上的重要纽带,跨越千年让我们不禁想起了那个辉煌的朝代,丝绸作为中国的重要制品,它带给我们细腻、典雅、高贵的感觉,那这些丝绸是如何织出来的,丝线又是从何而来的呢?这就要说一说,蚕这种小昆虫了。

我们说的蚕都特指家蚕(学名:

Bombyx mori),其实除了家蚕外,能吐丝的还有蓖麻蚕(

Attacus cynthia ricini),柞蚕(

Antheraea pernyi),琥珀蚕(

Antheraea assamensis)等,不同蚕丝的颜色、粗细、质地都不同。而丝绸就是用蚕宝宝吐出的丝制作而成的,享誉全世界的中国丝绸主要用的就是家蚕吐出的丝线。

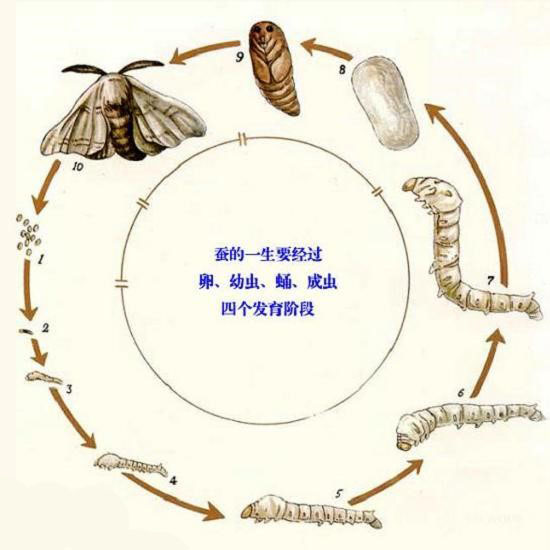

蚕的一生经历四种状态的神奇变化——卵、幼虫、蛹、蛾!其中家蚕通常秋季产卵,每次能生400多个,次年春天孵化。刚孵化的蚕又小又黑,浑身是毛,长到2天毛逐渐消退。此后蚕宝宝吃吃喝喝,变得白白胖胖。当头上变黑的时候,就要开始蜕皮了,每褪皮一次就长大一点。蜕皮四次之后,蚕宝宝的体重是当初小蚁蚕的1万倍。

这时候白色的蚕宝宝就会逐渐透明,准备吐丝结茧。蚕茧虽然看着很大,其实是由一根丝结成的,长度大概1000米左右。蚕吐丝的时候头部不停摆动,把丝织成一个个排列整齐的∞字形丝圈,每织20个丝圈(一个丝列),换个位置继续吐下一个丝列。每结一个茧需要变化250-500次位置,吐出6万个丝圈。

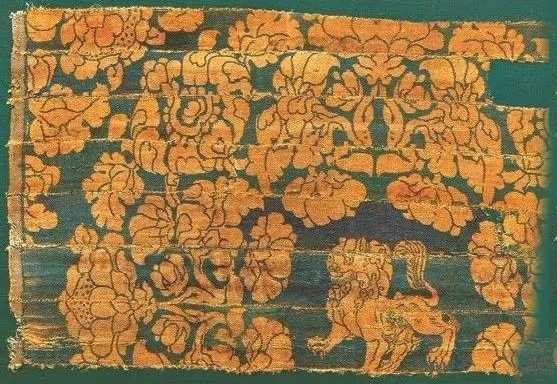

蚕茧要织成丝绸的第一步是制取生丝,把蚕茧放入80℃热水中加热,融化丝圈、丝列之间像胶一样的蛋白质,找到丝头(像绳头一样)将6根丝合并成一根丝,胶蛋白自然就把6根丝并成一根生丝。将生丝分出经纬线,经线固定在织布机上,纬线卷好。织丝绸时,经线绷直,纬线在每根经线之间上下穿梭,形成平纹。这样制成的丝织品再经过脱胶染色就成为了成品丝绸。

古时候的先民比较迷信,对自然界现象并不理解,认为蚕由卵成蛾的一生十分神圣,故而对丝绸十分崇拜,他们把丝绸用到服饰上更是希望自己长命百岁,羽化升仙。就连蚕宝宝赖以生存的桑树都被人们认为是可以和上天沟通的神树。

在古代,丝绸一直是东西方交流的重要媒介,它奢华的色泽独具东方神韵之美,不仅让中华五千年文化闪耀夺目,更是现代时尚文化交流和商贸领域的明星。古有丝绸之路,将我国的丝绸、瓷器等运送到欧洲,从欧洲运回玻璃、宝石等。更重要的是,这些商品作为文化的载体,在丝绸之路两端的文明连接起来,互通有无、互利合作,共同构造整个人类文明。