上一期我们了解了丝绸的形成,中国丝绸在世界范围享有盛誉,离不开自古至今的对外商贸交流,对外交流运输促进了社会的进步和发展,提起古人的运输工具有一种动物会自动浮现在我们的脑海,它就是丝绸之路最初的开拓者和引航者——骆驼。

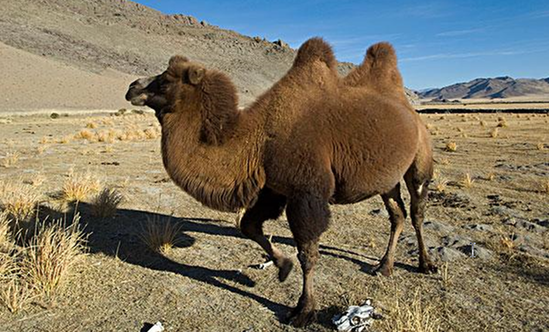

骆驼属偶蹄目骆驼科骆驼属,分为单峰驼和双峰驼两种,其中94%的骆驼是单峰骆驼,6%是双峰骆驼。中国主要是靠双峰驼来运输货物,双峰驼有两个驼峰,四肢粗短,耐寒冷和饥渴,适宜在沙漠穿行,最高速度约每小时16公里。

在中国,骆驼很早就被驯养成为家畜。汉代时就有“乃非驼难入之漠”的名句。到唐代,外交频繁,“丝绸之路”上,骆驼商队络绎不绝。自此,骆驼就充当了沙漠地区的交通工具。

那么骆驼为何会成为运输工具?它的法宝是什么?

首先,骆驼背部高高隆起形成驼峰,是骆驼的标志性特征。其实驼峰里面并没有水,基本上是一些脂肪组织,在骆驼长时间行走而缺乏食物的时候,这些脂肪就会自动转化为营养物质,维持骆驼的生命活动。

其次,骆驼的身体有强悍的“保水”功能,它的体温可以随外界气温的变化而变化,变动幅度大。夜晚,沙漠气温下降,骆驼的体温会随之下降到34℃左右。白天,骆驼的体温可随着气温的升高而升高,温度超过40℃时会开始出汗,从而减少出汗时间,进而减少水分的流失。

再者,骆驼还有应对风沙大,沙地松软,冬夏温差大的法宝。骆驼有双重眼睑,睫毛又长又浓密,可以防止风沙吹入眼内;骆驼的鼻子长有两个盖子状的肉块,当遭遇风沙袭击时,会把鼻孔盖上,以防风沙进入肺部;骆驼的耳朵又圆又小,耳孔长满耳毛,可防风沙进入耳朵。骆驼的脚下有一块又软又厚的肉垫子,脚掌宽大扁平,能够在松软的沙地上行走自如,不仅不会陷入沙中,还能耐住滚烫的沙粒。骆驼的胸部和膝盖也生有肉垫,在热沙地上趴下休息时,肉垫不仅可以隔热,还可以使它与地面之间有一定的空隙,便于通风和散热。骆驼会随着季节换毛,以适应季节温差。

骆驼不仅自身装备硬核,还能帮助人类应对沙漠气候。它们对沙漠气候变化非常熟悉和敏感,在大风来袭时,便会跪下以提醒随行人员预先做好防风沙的准备。它们的嗅觉非常敏锐,鼻孔里布满嗅觉细胞,非常敏感,能通过气味找到水源。

丝绸之路漫长,汉唐以来通往西域的三条道路,无不是戈壁连着戈壁,沙漠连着沙漠,形成绵延数千里的瀚海奇观。这些沙漠大部分为移动沙漠,风来沙走,漫天黄尘,而且多为不毛之地,干旱异常,经年不见绿色,非有骆驼不能度越。

可以这样说,没有骆驼,就没有丝绸之路;没有骆驼,丝绸之路就不会延伸如此之远。驼队,是万里沙海中唯一移动的风景;叮当的驼铃,奏响的是雄伟壮阔的文化交流进行曲。骆驼运输不仅创造了闻名于世的古丝绸之路,而且为商贸流通、东西方文化交流创造了不朽的业绩。